3/01から780Gを使い始めて100日(約3ヵ月超)になる。これまでに使用したセンサは7個(+4個)で、トラブルもない。

これまでに観察・理解したことをまとめる。

目次

センサの精度(メドトロニックの公表値)

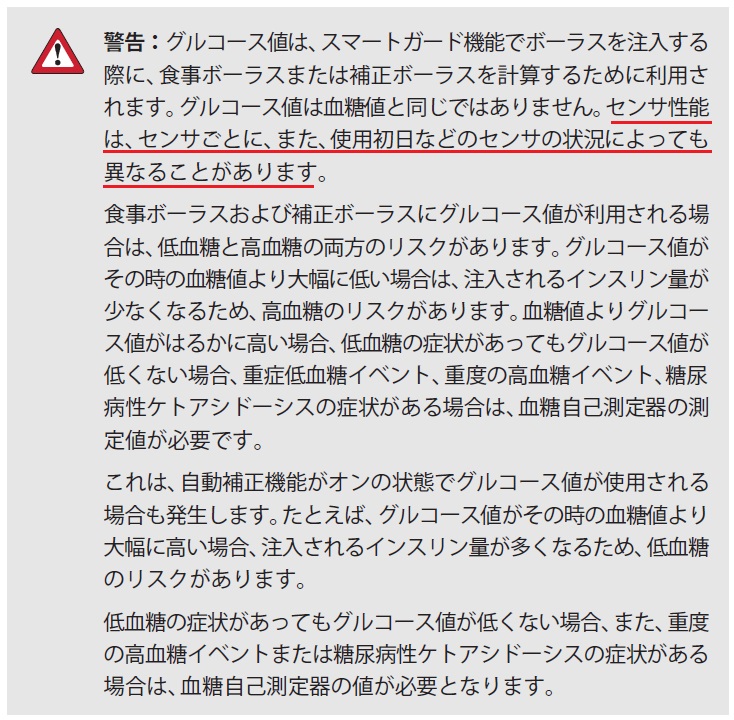

システムユーザガイドの173ページに『警告』の派手な見出しをつけた下記の記載がある(赤下線は私が記入)。

赤下線の部分を引用。

センサ性能は、センサごとに、また、使用初日などのセンサの状況によっても異なることがあります。

この部分はセンサの特性を理解し、適切に使用するために重要と思う。

日本語のマニュアルにはMARD(Mean Absolute Relative Difference)がまったく記載されていないが、英語版のMinimed 780G System User GuideのAppendix D: Performance data に詳しいデータが載っている。

特に、373ページの下記データ(7日間の使用中の変動)がとても興味深い。

この表は、成人が腕にセンサを装着した場合のデータ。

- Beginning 13.9

- Early Middle 10.0

- Late Middle 9.7

- End 8.3

4つの期間が7日間のどこを指しているのか明示されていないが、勝手に推測すると、Beginningは初日(最初の24時間)、Early Middleは2~4.5日目、Late Middleは4.5~6日目、Endは7日目であろう。

この中のBeginning(初日)のMARDの悪さが目を引く。これは、システムユーザガイドの173ページの「センサ性能は、センサごとに、また、使用初日などのセンサの状況によっても異なる」を裏付けている。

実測値とセンサグルコース値の比較

使用した7個のガーディアン4センサについて、実測値とセンサグルコース値を比較した。

CGMセンサは間質液のグルコース濃度を測っているので、血糖値(実測値)よりも10~15分の遅れがある。この遅延を考慮して比較している。

●は実測値(SMBG)、●は実測から10~15分後のセンサグルコース値、緑の○は較正を示す。2つが重なり、ほとんど乖離がない場合は●が上になるので●が隠れている。

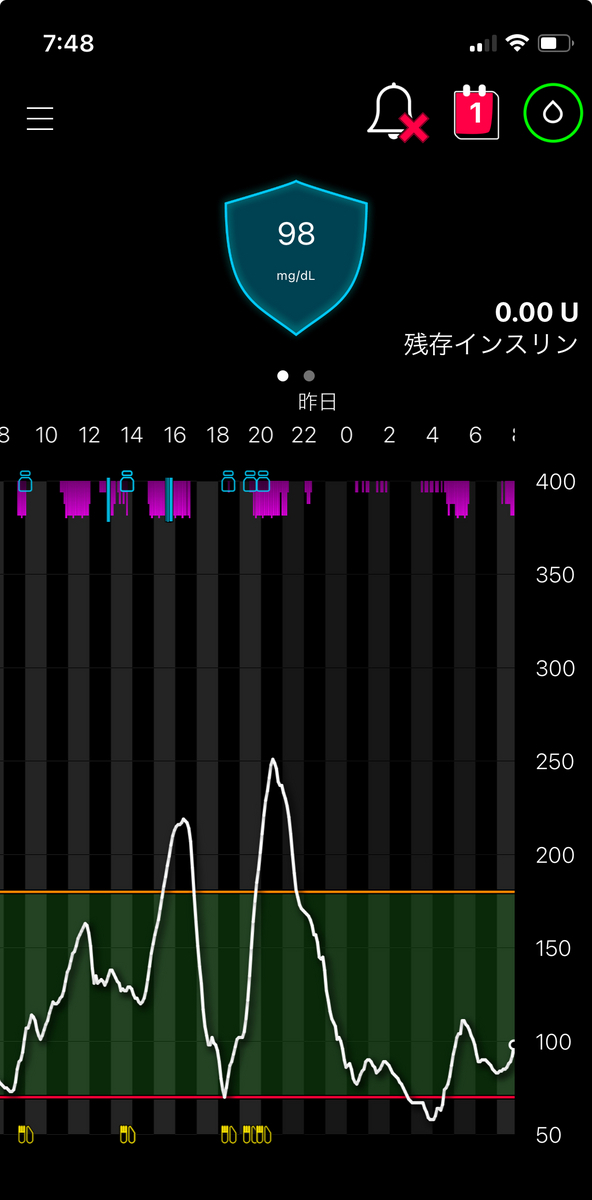

下図は、6/01~6/08の7日間に使用したセンサでの比較。

初日(使用開始の24時間)は乖離が大きいが、2日目の後半以降は乖離が減少した。これは、メドトロニックの公表値と同じ傾向。

較正は必要?

メドトロニックは、「ガーディアン4トランスミッタを備えたミニメド780Gシステムでは、較正または糖尿病治療を決定するための指先穿刺が必要ありません。」(システムユーザガイドの23ページ)としているが、これは言い過ぎである。

780Gを使い始めるまで、センサグルコース値が較正なしでどのように決めるのか、疑問を持っていた。実際に使用して分かったことは、原理はこれまでの770Gと同じ仕組みになっていること。すなわち、グルコース値はセンサ読み取り値(ISIG値)から決める仕組み。この仕組みで較正を不要にするためには、ガーディアン4センサの『ISIG値とグルコース値の対応関係』が常に同じになる必要があると考えたが、実際はそうなっていない。センサ個体と装着部位等の影響もあり、あるISIG値が常に同じグルコース値にならない。

センサのウォームアップが終わりポンプにグルコース値が表示されると、私は血糖値を測りセンサグルコース値と比較している。常にこのとき、センサグルコース値が実測値から20~30乖離している。

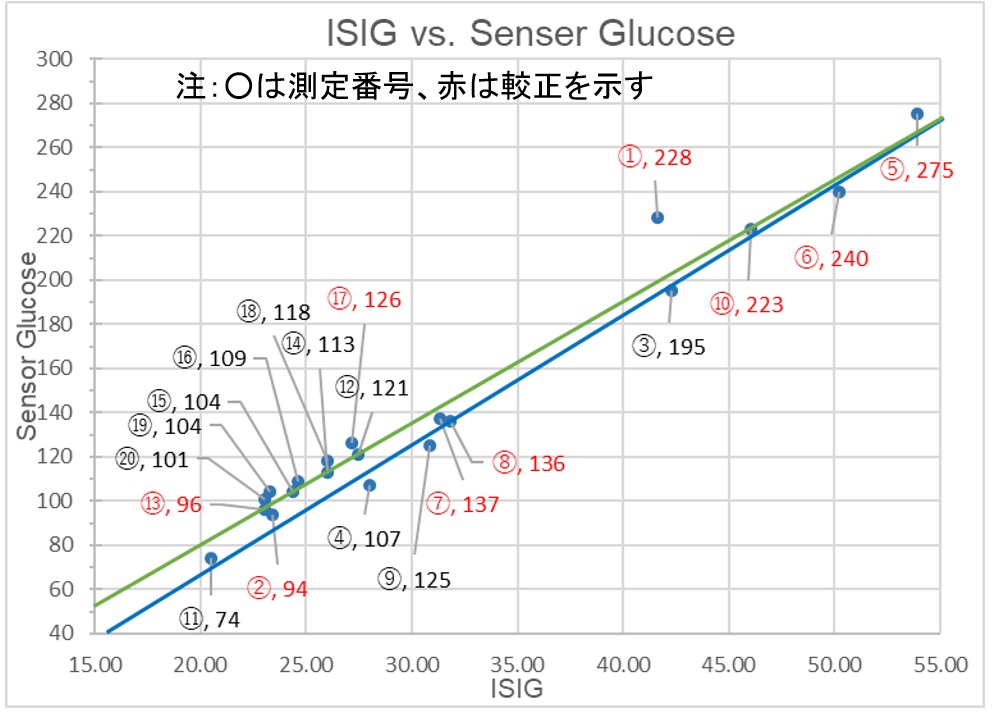

6/01~6/08の7日間で使用したセンサについて、ISIG値とグルコース値の関係をプロットすると下図のようになる。

注:青と緑の線は、プロットしたデータをExcel関数でY=aX+ bを算出。青は6/01~6/03の3日間のデータ、緑は6/04~6/08の4日間のデータ。

このプロット図から、グルコース値とISIG値はY=aX+ bの関係で表されることが分かる(Yはグルコース値、XはISIG値。なお、ポンプのアルゴリズムとは異なる)。

aがセンサ間で一定、あるいはaとbが何らかの関係で成り立つ、のであれば、最低1回の較正である程度の精度を維持できるが、実際はそうではない。

次表は、データから算出したY=aX+ bの数式にX=20とX=40をあてはめて計算した、センサごとのグルコース値。

| ロット | センサ |

(ISIG=20) |

(ISIG=40) |

|---|---|---|---|

| A | No.1 | 84 | 199 |

| No.2 | 79 | 203 | |

| No.3 | 84 | 202 | |

| No.4 | 89 | 206 | |

| No.5 | 88 | 206 | |

| B | No.1 | 93 | 193 |

| C | No.1 | 78 | 201 |

センサごとに特性が異なるので、想定する精度を出すために複数回の較正が必要となる(aとbを決めるには、最低2つのデータが必要)。

較正についての私の考え

私は次の考えで較正している。

- ウォームアップ完了後、実測する⇒乖離があれば較正する

- 初日は2~3回の較正(朝センサを使用開始し、必ず就寝前に実測して較正)

- 2日目は1~2回較正する

- 毎日2回(朝、夜)実測する⇒乖離が大きければ較正する

- 較正は、血糖値が変動していないタイミングで行う(起床後は避け、就寝前が最適)

- 較正して15分後のグルコース値が実測値と大きくかけ離れているときは、再測定して確認する(←必要に応じて)

較正の回数が多ければ良いとは思わない。実測(SMBG)にも誤差があるため、実測値がポンプのグルコース値と大きいかけ離れているときは、再測定することもある。

また、神経質に乖離なしを追求するのは無意味と考えている。実測値と実測から10~15分後のグルコース値が概ね近ければOKと考えている。

780Gと770G用のセンサ

770G用のセンサは780Gで使用できる。

根拠は、FDA(アメリカ食品医薬品局)の780Gの Approval document(製品承認ドキュメント)のPage 14の記述(下記に引用)。

赤枠で示した箇所を以下に引用。

"The Guardian 4 sensor is physically the same device as the Guardian Sensor (3) approved under PMA P160017."

「ガーディアン4センサは、ガーディアンセンサ(3)と物理的に同じデバイスである。」

770G用センサを780Gで使用

770G用のセンサ(ガーディアンセンサ(3))が4個残っていたので、自己判断・自己責任で780Gで使用した。3個は正常に使用できた。もう一つは3日目に「要センサ交換」で終わった。

使い方は、センサの装着後、780Gのトランスミッタ(ガーディアン4トランスミッタ)を接続するだけ。後は、ガーディアン4センサと同じ。

ガーディアン4センサとの比較のため、データから算出したY=aX+ bの数式にX=20とX=40をあてはめて計算した、センサごとのグルコース値を示す。

| ロット | センサ |

(ISIG=20) |

(ISIG=40) |

|---|---|---|---|

| GS3-A | No.1 | 84 | 196 |

| No.2 | 95 | 211 | |

| GS3-B | No.1 | 94 | 233 |

| GS3-C | No.1 | 71 | 184 |

ガーディアン4センサに比べ、同じISIG値に対するグルコース値がセンサごとに異なる度合いが大きい。

ガーディアン4センサは、ガーディアンセンサ(3)と製品番号が異なるので、「物理的に同じデバイス」であっても、品質の許容範囲をより厳しくしていると考えられる。

私の経験では、較正をきちんと行うことで実用上の問題はなかった。

なお、メドトロニックの正式サポート外のため、使用する場合は自己責任です。